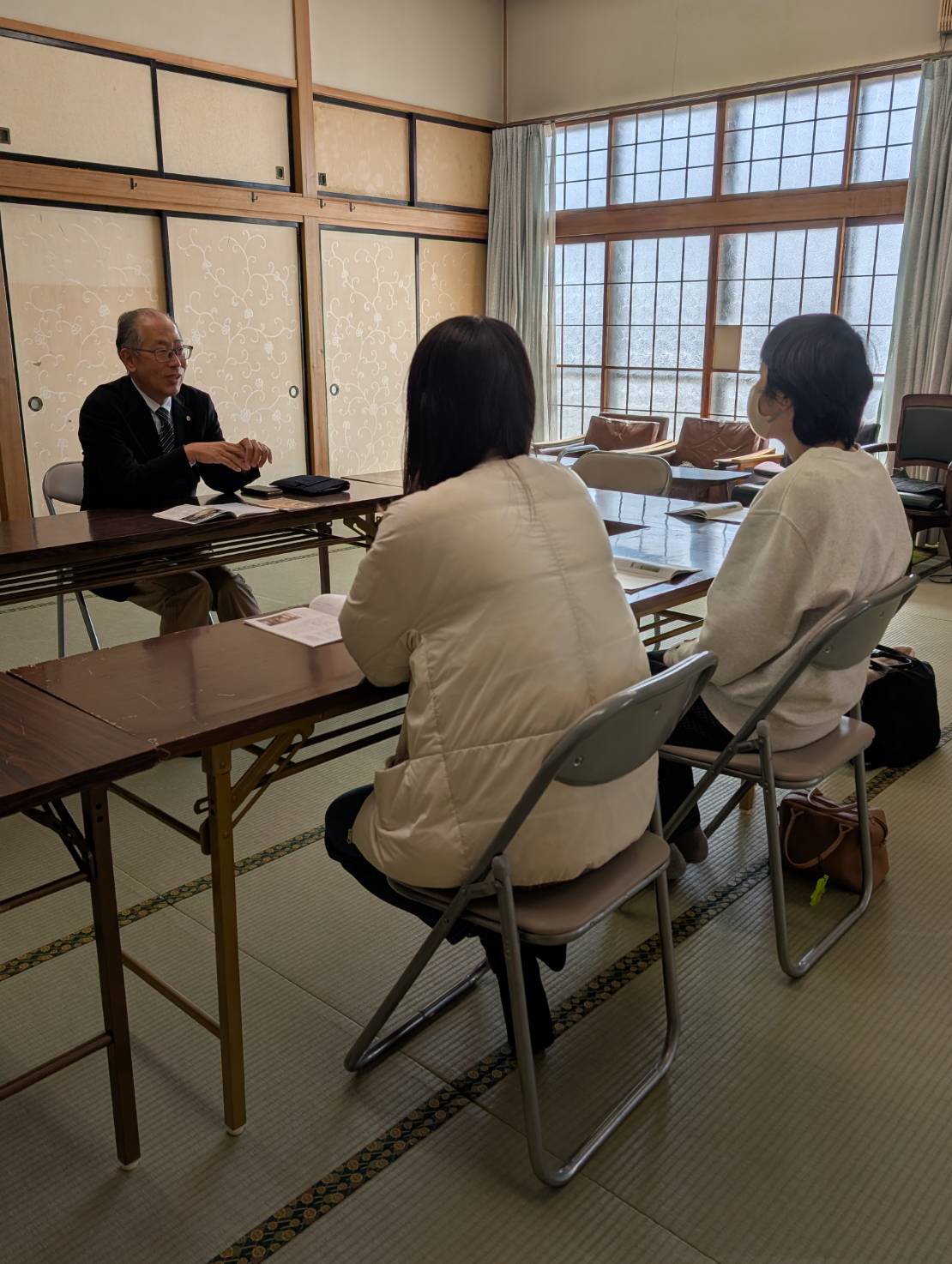

2025年4月20日(日)、松本市宮渕の生長の家長野県教化部と近くの城山公園で、幹部や会員11名が参加して、「石上げの行」を実修しました。

「石上げの行」とは、自分の体を含む自然との交流を通して、自らの希望成就や課題解決を祈る行です。具体的には、まず適当なサイズの石に、タガネとカナヅチを使って三角形の3つの頂点のそれぞれに穴を掘ります。①底辺の第一の穴は「これは自分だ」と思って掘ります。②底辺の第二の穴は、自分の夢や希望、課題や悩みなどを思い起こして掘ります。頂点の第3の穴は、①の「自分」と②の「希望」、または「課題」が結ばれる“ムスビの働き”によって、“新しい価値”が実現することを強く願って、穴を掘ります。

当日、参加者は、各自が選んだ石にタガネとカナヅチで黙々と3つの穴を彫ったあと、その3点を結ぶ線を平タガネで彫りました。余裕のある人は、他と識別するために自分イニシャルや日付を刻みました。

これで「行」は終わりではありません。三角形を彫り込んだ石を各自がバッグなどに入れて、教化部会館の裏手にある城山公園に徒歩などで上がり、小さな祠(清浄なところ)の下に石をお供えし、大自然の素晴らしさを讃え、神と自然と人間は本来一体であることを説いた生長の家のお経の一つ『大自然讃歌』を読誦しました。お供えした石はそのままにせず、各自が自宅に持ち帰り、祈願成就を祈り続けることになっています。

参加者からは、「2回目の行でしたので、願望を明確にしたため、石彫りの作業も気合いが入って難なくできました。」「石に穴を彫る中で希望実現のためのヒントが浮かびました。実現まで祈りながら努力します。」などの声が聞かれました。

この石上げの行は、「石」という自然物を使い、自然志向の図形や文字を、便利な電動式のドリルなどを使わずに、肉体を使って掘ります。また、刻んだ石を山などの自然の中を登って上げる行為も、自分の肉体を使います。この宗教行は、これまでの神想観(生長の家独特の座禅的瞑想法)などの静的な工夫の行と、肉体を使った動的な工夫を結びつけ、これを自然の中で行うことで、様々な契機で魂の向上が得られて希望成就や課題克服の“新価値”を実現することを目指すものです。(記:山下俊幸)

※参考:『誰でもできる「石上げの行」』(監修:谷口雅宣・生長の家総裁、生長の家刊)

-300x203.jpg)